Monumenti/Archeologia

*Anfiteatro Campano *Arco di Adriano *Complesso Via Torre *Criptoportico *Domus Confuleis detta Bottega del Tintore *Domus di via degli Orti *Domus Imperiale *Duomo del V secolo *Fornace Etrusca *Mausoleo *Mitreo *Museo Archeologico dell'Antica Capua *Museo dei Gladiatori *Museo delle Carrozze *Ninfeo di via Bonaparte *Officina del Bronzo *Vasca

*Anfiteatro Campano

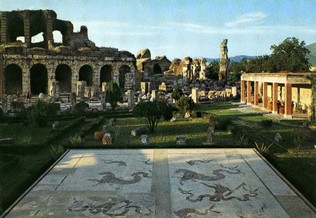

Punto di riferimento principale della città è l’Anfiteatro, sito in piazza I° Ottobre 1860, costruito tra la fine del I e gli inizi del II secolo dopo Cristo in una posizione strategica, vicino alla via Appia e al decumano maggiore della centuriazione.

Abbellito dall’imperatore Adriano con statue e colonne e inaugurato dall’imperatore Antonio Pio nel 155 d.C., fu devastato dai barbari nell’841. Adibito successivamente a fortezza, divenne in età medievale e rinascimentale una vera e propria "miniera" di materiali di costruzione, subendo spoliazioni di marmi, colonne e ornamenti.

Fu Francesco I di Borbone a porre fine allo scempio con un editto datato 1826. L’Anfiteatro  Campano si sviluppava su tre piani con arcate decorate da statue e un quarto a parete continua.

Campano si sviluppava su tre piani con arcate decorate da statue e un quarto a parete continua.

L’edificio poteva ospitare fino a 60mila spettatori, ai quali i posti erano assegnati in base all’ordine sociale.

Senatori e magistrati godevano di una visuale migliore; alle donne era riservata la "cathedra". Nell’arena si svolgevano combattimenti tra gladiatori e spettacoli con animali (leoni, orsi, tori, elefanti). Attraverso le botole, ancora oggi visibili, venivano innalzati oggetti scenici come rocce o colonne.

Oltre a un consistente avanzo dei due piani inferiori, sono giunti a noi in ottimo stato i sotterranei, che rappresentano il luogo più suggestivo da visitare.

Qui, attraverso una rampa, venivano trasportati gli animali poco prima di entrare nell’arena. Erano, inoltre, dotati di una vasta cloaca a croce per lo scolo delle acque. I canali convogliavano il liquido contenuto in una cisterna, utilizzato per la pulizia dei sotterranei stessi e dell’arena, nelle fognature poste a nord e sud dell’Anfiteatro.

L’edificio, secondo per dimensioni solo al Colosseo di Roma, è a pianta ellittica: l’asse maggiore è lungo 167 metri, quello minore 137.

Gli archi dei tre piani inferiori erano costituiti da ottanta arcate ornate da busti di divinità (alcuni furono distrutti, altri riutilizzati, altri ancora sono esposti nei musei).

Si conservano solo due archi sulle cui chiavi vi sono protomi raffiguranti Giunone e Diana. All’esterno della struttura sono sistemati sepolcri sui quali sono presenti tracce degli affreschi che li decoravano.

Nello stesso luogo, in età repubblicana, sorgeva il primo Anfiteatro, antecedente a quello oggi visibile, nel quale aveva combattuto il gladiatore Spartaco, capo della rivolta servile nel 73 a.C.; si tratta del più antico anfiteatro d’Italia costruito in piano e del quale sopravvivono pochi resti visibili. In particolare, scavi in proprietà privata de Paolis hanno evidenziato resti delle gradinate.

![]()

*Arco di Adriano

L’Arco di Adriano, comunemente definito "Arco di Capua", sito in via del Lavoro (antica Via Appia) è un arco di trionfo originariamente a tre fòrnici, delle quali restano quella di sinistra, ancora integra, e un pilastro della centrale.

L’Arco, alto circa 10 metri, risale al II secolo d.C. e, da una lapide rinvenuta nel 1700, si deduce che fu dedicato ad Adriano; pare, infatti, che l’imperatore amasse soggiornare a Capua per il clima dolce e lo splendido paesaggio.

Alcuni studiosi, tuttavia, attribuiscono l’arco a Traiano, che volle la ristrutturazione della via Appia. Il monumento era un tempo rivestito di lastre di marmo e ornato da statue poste nelle nicchie.

Su una lapide collocata nel 1863 sono incise le parole dettate dal patriota Luigi Settembrini per ricordare la "battaglia del Volturno", combattuta il primo ottobre 1860.

![]()

Al di sotto dell’ex Casa Circondariale affacciata su Corso Aldo Moro e su Via Galatina sono parzialmente conservate le strutture di un grande criptoportico, danneggiato e ricoperto nel 1707 quando vennero edificate le scuderie del reggimento di cavalleria e nel 1820 per la costruzione del carcere.

La struttura, la più grandiosa di questo tipo in Campania. è a tre bracci, di cui quello centrale è lungo m 96.80, mentre quelli laterali m 79,60.

Ogni braccio è a navata unica, larga m 7,10 con copertura voltata: l’altezza originaria era di 10 m, anche se attualmente è ridotta a 7 m per il rialzamento dei pavimenti.

Gli ingressi erano collocati all’estremità del lato interno e scale a due rampe portavano al piano superiore.

Il corridoio era illuminato da ben 80 finestre collocate nella parte interna, mentre 30 nicchie sicuramente con statue, ornavano il muro esterno.

Sulle pareti agli inizi del Novecento si potevano ancora scorgere avanzi di decorazione dipinta, oggi totalmente scomparsa, con scene figurate sulle pareti, come la rappresentazione di Europa sul toro, e una volta con riquadri policromi.

Il criptoportico, che non sappiamo ricollegare con certezza a nessun edificio preciso, era collocato sul lato breve della piazza del toro, sulla quale si affacciavano anche il teatro e gli edifici sacri, pertanto potrebbe essere solamente un luogo di passaggio, per evitare sole e pioggia, che ospitava, come d'uso, qualche ufficio ai piani superiori.

![]()

*Domus Confuleius detta Bottega del Tintore

Storia

Struttura

La domus è venuta alla luce a seguito di scavi compiuti nel 1955 per la realizzazione del palazzo che oggi sovrasta la domus. Notizie del suo proprietario, e addirittura del suo architetto, ne abbiamo traccia grazie alle iscrizioni riportare sulla pavimentazione attraverso dei mosaici pavimentali.

Latino:

"P (UBLIUS) CONFULEIUS, P(UBLI) (ET) M(ARCI) l (IBERTUS) SABBIO SAGARIUS / DOMUM HANC AB SOLO USQUE AD SUMMUM / FECIT ARCITECTO T(ITO) SAFINO T (ITI) F(ILIO) FAL (ERNA) POLLIONE"

Italiano:

"Publio Confuleio Sabbione, liberto di Publio e di Marco Confuleio, sagario, fece fare questa casa dal suolo fino al tetto, essendone architetto Tito Safino Pollione, figlio di Tito, della tribù Falerna".

L’iscrizione sul pavimento

L'iscrizione fu realizzata, con molta probabilità, come segno di autoconclamazione da parte di Confuleio per attestare la sua scalata sociale e il suo essere diventato un uomo libero.

Struttura

Alla domus si accede attraverso una scala a doppia rampa. La domus è composta da due stanze con volta a botte aderente al lato sud con un lucernario circolare. Le due stanze dovevano essere originariamente finemente decorate sia alle pareti con affreschi, di cui ci restano solo traccia e che fanno supporre che sia il soffitto a volta che le lunette erano decorate da bande orizzontali rosse mentre le pareti erano dipinte a schema geometrico, sia i pavimenti, con i mosaici che sono arrivati a noi quasi intatti con mosaici a forme geometriche e vegetali con tessere bianche e nere su fondo di cocciopesto rossastro.

La prima stanza è divisa a metà da una stretta fascia rettangolare costituita da cerchi con crocette centrali. Questa fascia divide la stanza in due diverse decorazioni pavimentali:

a nord un tappeto rettangolare di rombi a tessere bianche incorniciato da tessere alternativamente bianche e nere,

a sud un quadrato, circondato ai quattro lati da decorazioni a tema vegetale, con al centro un cerchio decorato da una fascia esterna di meandri e una interna a spicchi, e incorniciato da una distesa di crocette.

In questa stanza è presente una vasca rettangolare e un pozzo circolare che molto probabilmente erano usate per la lavorazione del segum e quindi fanno supporre una funzione vestibolare di questa prima stanza.

Alla seconda stanza si accede attraverso una apertura posta nella parete ovest della prima stanza con pavimentazione a tappeto rettangolare diviso in quadrati con al centro crocette. Appena entrati vi è un'iscrizione mosaica recante un augurio ai visitatori.

Latino:

"RECTE OMNIA7VELIM SINT NOBIS"

Italiano:

"Vorrei che tutte le cose ci vadano bene"

A fianco a tale iscrizioni è sita l'altra iscrizione vista prima con l'indicazione del proprietario e dell'architetto. Come per la prima stanza anche la seconda presenta due tipi di decorazioni divise proprio dalle due iscrizioni:

a nord un tappeto di esagoni con al centro crocette

a sud una fascia rettangolare con decorazioni a tema vegetale e a seguire un tappeto di meandri a croce uncinata con al centro un quadrato di crocette che incorniciano un rosone con cerchi e archi che si intersecano.

(Da: Wikipedia, l’enciclopedia libera)

La domus di via degli Orti si trova nella parte orientale della città antica. Innanzitutto dobbiamo precisare che questa struttura architettonica, comunemente definita villa, è in realtà una casa cittadina; nell'antichità c'era una netta distinzione tra una Domus e una villa.

La Domus era una casa di città, anche se molto grande e con giardino; una villa era, invece, una casa extraurbana, di solito con annessi fondi agricoli oppure con impianti di produzione. Soprattutto nelle campagne romane ci sono grandi ville con annesse fabbriche di produzione di laterizio, per cui chi possedeva una villa era un ricco proprietario le cui ricchezze derivavano o dal commercio, da una attività industriale oppure dal possedimento di latifondi.

Quindi, anche se questa viene definita villa, in realtà è una Domus. Fu trovata negli anni 60, quando il comune di S. Maria C.V., dovendo costruire una scuola, espropriò un terreno ad un privato. Nel momento in cui si incominciò a scavare, i dipendenti della sovraintendenza si accorsero che dal terreno venivano fuori materiali di interesse archeologico, salvando così la Domus dalle ruspe.

Sulla base dei dati che via via emergono, dagli scavi, si sta cercando di ricostruire la giusta distribuzione delle strutture urbanistiche nonché di riconoscere la specificità dei singoli ambienti oppure addirittura di interi complessi, come è il caso della Domus di via degli Orti.

Nel momento in cui ci si rese conto dell'importanza del ritrovamento della Domus, la sovrintendenza intervenne ampliando gli scavi e, quindi, portando alla luce una serie di ambienti tra i quali alcuni molto interessanti, soprattutto per il tipo di pavimento ancora ben conservato. Oggi, nella maggior parte dei casi, le coperture originali degli ambienti non ci sono più perché i tetti, essendo costituiti di travi di legno ricoperte da tegole o coppi, sono i primi a cadere, o per cedimento del legno o per distruzione intenzionale, come l'incendio dell'antica Capua dopo che era stata occupata dai Vandali.

Anche il vento, la pioggia e le intemperie hanno deteriorato le strutture murarie. Della Domus è stata individuata solo una parte residenziale, con la sala da pranzo e il settore termale.

Questa villa, del I - IV sec. d.C., è stata costruita in modo da adattare i diversi strati di terra e le diverse strutture che osserviamo.

Quando la casa è stata scavata, si usava una tecnica di scavo diversa di oggi. Si puntava a mettere in evidenza la struttura muraria, ma la ceramica non si raccoglieva, mentre oggi per gli archeologi è più importante raccogliere frammenti di ceramica, perché ogni tipo ha una precisa data di produzione. Se noi troviamo un frammento di ceramica, due, o meglio se sono di più, siamo più sicuri nella datazione. Poniamo che i frammenti siano del IV secolo d.C., sappiamo allora che questa villa nel IV secolo era abitata o comunque fu abbandonata nel IV sec.

Si sono messe in luce le strutture, ma i materiali (ceramici e altro) non sono stati conservati, per cui è difficile datare la costruzione. É anche difficile interpretare i diversi ambienti, la loro funzione. Ad esempio, un ambiente è stato interpretato come triclinio e probabilmente doveva esserlo anche quest'altro.

Si tratta di due locali in cui si banchettava e chiaramente non erano le nostre sale da pranzo; erano sale da pranzo molto importanti per ospiti di lusso ed erano riccamente decorate. L'attribuzione al triclinio è stata fatta perché sono stati trovati due pavimenti a mosaico molto lussuosi, molto importanti, e a questo punto si è pensato che fossero delle sale adibite ai pranzi con ospiti importanti, però non se ne può avere la sicurezza.

Di solito, però, la zona del triclinio si trova all'ultimo stadio (alla fine della villa). Questo fa pensare che il triclinio inizialmente fosse sistemato al lato opposto.

Potrebbe anche essere che in realtà il triclinio sia stato costruito direttamente dove oggi lo consideriamo, in modo da sfruttare la fontana con le cascate, e la vasca come scenografia per quelli che pranzavano qui.

Questa sistemazione diversa potrebbe far pensare a una casa atipica; ma abbiamo oggi delle case romane, per lo più case di Pompei del I sec. d.C., conservate dalle eruzioni, e ville tardo-antiche simile a questa, oppure le grandi ville sul lago di Garda, a Desenzano Sirmione, oppure quelle di Piazza Armerina (III secolo d.C), che hanno una struttura leggermente diversa rispetto a quella che noi consideriamo la casa romana canonica.

Triclinio

L'ambiente con lussuosi pavimenti di opera settile a marmi bianchi e neri. Il pavimento è stato in passato rilevato e collocato presso il Museo Archeologico di S. Maria C. V., in attesa di restauro.

Il triclinio aveva la funzione di rappresentanza, per gli ospiti illustri.

Conteneva tre letti, ciascuno per tre persone, sui quali gli ospiti si adagiavano per consumare i pasti e per conversare. Muro a pianta curvilinea; parte delle pareti dovevano coronare un ambiente dotato di riscaldamento.

É eseguito in opera mista, che alterna file di mattoni in terracotta e file di pietre. Il muro è databile tra il III e il IV sec. d.C., quindi al tardo impero in cui si prediligevano le superfici curve alle piane.

L'ambiente aveva due pavimentazioni distanziate con colonnine composte di dischi in terracotta e pietra. Il criterio era adottato per la propagazione dell'aria calda. L'incuria, nei decenni successivi, ha disperso buona parte dei dischi.

![]()

*Fornace Etrusca

xxx

![]()

*Mausoleo

Nel 1950 il Prof. Alfonso De Franciscis condusse alcuni scavi

![]()

*Il Mitreo (A)

Scoperto nel 1922, il Mitreo è del II sec. d.C., quando il culto orientale del dio Mitra ebbe la sua massima diffusione in tutto l’Impero Romano; si tratta di uno dei pochissimi e meglio conservati templi dedicati al dio Mitra in tutta Europa.

Presenta un vestibolo e una sala con sedili laterali (riservati agli adepti) al di sopra dei quali alcuni affreschi illustrano i sette gradi di iniziazione. La volta è dipinta con stelle a otto punte verdi e rosse.

Sulla parete di fondo si può ammirare l’affresco, straordinariamente ben conservato, che ritrae Mitra nell’atto di uccidere un toro bianco. Agli angoli del dipinto, il Sole, la Luna, l’Oceano e la Terra "assistono" al sacrificio.

Completano la scena un corvo, un serpente, un cane, uno scorpione e due portatori di fiaccole, che simboleggiano il sorgere e il tramontare del sole. Mitra, infatti, era concepito come potenza benefica connessa con la luce.

*Museo dei Gladiatori

xxx

![]()

*Officina del Bronzo

xxx

![]()

*Vasca

xxx

![]()